Nos Réalisations

Bourgogne : une zone industrielle en agroforesterie

En 2021-22, nous avons revégétalisé, pour notre partenaire BioForêts, une friche autour d’une usine en Bourgogne, dans un projet incluant un jardin-mandala, une forêt jardin et une forêt en régénération naturelle.

Seine-Saint-Denis : Les Forêts des Voisins

En 2023-24, trois résidences de logements sociaux de Plaine Commune Habitat, situées à Saint-Denis et Pierrefitte-sur-Seine (93), ont vu leurs espaces verts transformés : plus de 2 500 arbres, arbustes et buissons de 60 espèces différentes, presque toutes comestibles, ont été plantés avec la collaboration étroite des habitants et des acteurs locaux.

Idées clés

En France nous combinons le biomimétisme, l’agroforesterie et la reforestation pour créer des forêts nourricières. Ces forêts peuvent s’installer sur des parcelles restreintes. Elles s’appuient sur la densité et la diversité des espèces pour favoriser la biodiversité et produire de la nourriture locale.

Elles sont adaptées pour répondre aux enjeux et élans multiples de notre époque riche en contraintes !

Ces forêts nourricières ont une dimension sociale en recréant des communs au cœur des villes.

Imaginez, une forêt…

Petit exercice de prospective pour penser ce que seraient des forêts nourricières

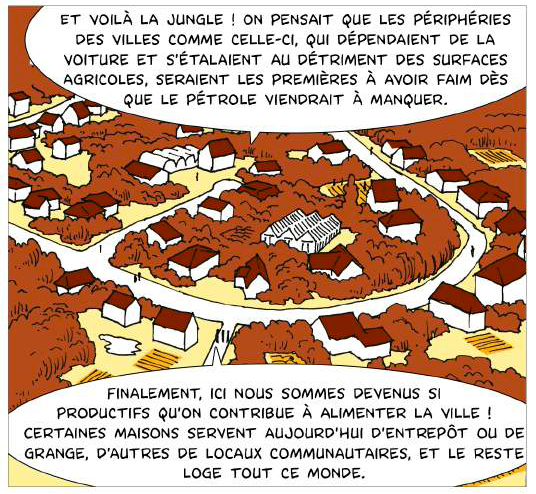

Imaginez un confinement, une canicule extraordinaire, ou un krach économique dans une ville française… Un air de déjà vu ?

Imaginez que cela se répète et que ces épisodes vont faire partie du futur…

Imaginez une partie de habitant qui finissent par quitter la ville et pensez à tous ceux qui ne peuvent pas partir…

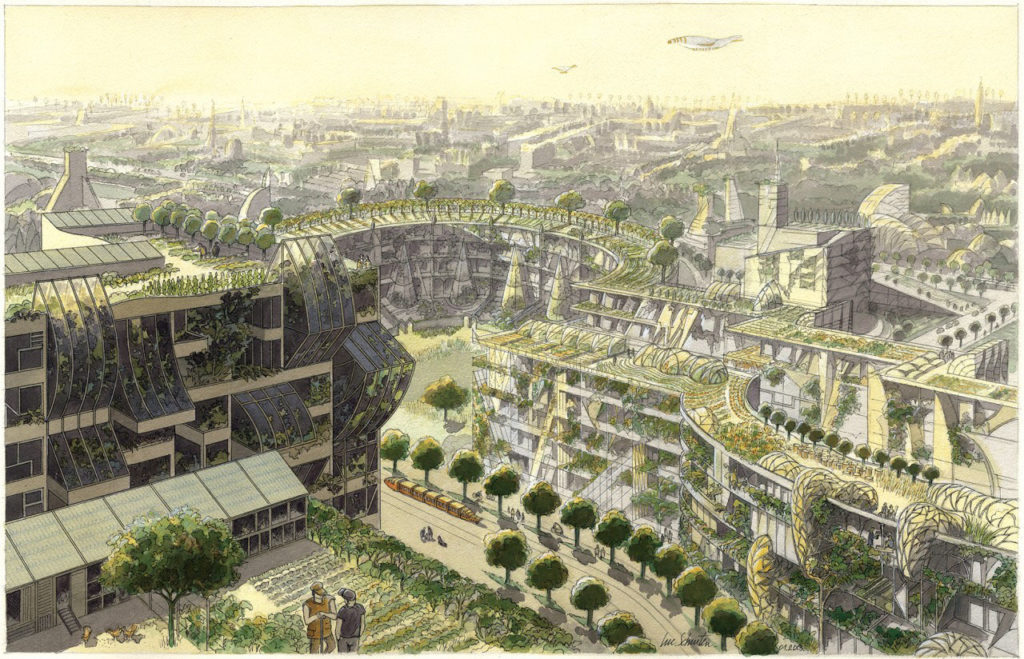

Ajoutez maintenant de petites forêts ça et là, dans les parcs, les friches, les zones non construites de la ville… et mêmes sous les fenêtres des immeubles ! Des îlots de forêts, denses et diverses, presque sauvages, où on ramasse des champignons et des châtaignes, où on cueille des baies, des fruits et où on croise avec ravissement de petits animaux.

Imaginez que ces forêts sont plantées d’espèces choisies avec soin, adaptées localement.

Imaginez la fraîcheur de la forêt au milieu de la canicule, le chant des oiseaux au réveil, le parfum des arbres en fleurs, la vue des cimes des arbres plutôt que des volets des voisins…

Quelle que soit leur taille, ces forêts répondent à une multitude de besoins et de services, d’activités et d’apprentissages. Elles sont nécessaires pour le futur de nos villes, pour nos enfants.

Imaginez que les habitants d’un immeuble, petits et grands, se retrouvent pour entretenir, planter, cueillir, partager un pique-nique, observer la nature, jouer, discuter, étudier, lire, se reposer. Il y a tant à faire dans une forêt…

Imaginez des enfants qui délaissent les écrans pour la forêt en bas de chez eux !

Pour les villes, des petites « taches » de forêts peuvent avoir des effets démultipliés. C’est l’idée de « l’acupuncture urbaine » : des points névralgiques de la ville redevenus forestiers, un peu sauvages, un peu nourriciers, augmentant le maillage vert, la connectivité des parcs, les possibilités d’actions des quartiers, et globalement la résilience de la ville au complet.

Pour les habitants, c’est une opportunité de reconnexion au vivant, avec des applications éducatives, récréatives et de tissage de lien social.

Nous voyons comme une saine urgence la possibilité de développer les forêts nourricières dans une multiplicité de contextes, de tailles et d’usages.

Le Biomimétisme

Notre démarche vise à reconstituer un micro-écosystème mature inspiré des forêts primaires locales. Pour ce faire, nous plantons « au naturel », en privilégiant la densité et la diversité des espèces pour varier les apports des plantes et augmenter la production de nourriture.

Nous choisissons les espèces végétales en fonction de leur robustesse en lien avec l’environnement local et les agençons de manière à les rendre complémentaires dans leurs besoins et apports. Nous favorisons leurs associations plutôt que leur compétition, et cela conduit à un écosystème qui s’auto-entretient (besoins en minéraux complémentaires, lutte contre les ravageurs…)

Le biomimétisme a une dimension systémique en cherchant à connecter la forêt au tissu urbain par de multiples liens, que ce soit des flux de matériel ou d’information.

Au niveau social, nous voyons ces forêts comme des communs nourriciers et vecteurs d’équilibre urbain.

Nous avons étudié et tiré les enseignements des succès et échecs des expérimentations de maraîchage intensif sur petites surfaces (1000 m², INRA / Bec Hellouin), sur les forêts naturelles très denses en méthode Miyawaki, ainsi que sur les travaux du Dr Malézieux menés au CIRAD.

Source : Malézieux, E. Designing cropping systems from nature, Agronomy Sust. Developm. 2010

Acupuncture urbaine

Théorie urbanistique développée au XXIe s. par l’architecte urbaniste Marco Casagrande, cette démarche mêle urbanisme, environnementalisme et théorie de l’acupuncture.

Ce courant considère une ville comme un maillage de flux d’énergies, de sorte que des micro-interventions dans l’espace public peuvent avoir un effet à une échelle plus importante. À l’inverse des macro-programmes urbains coûteux et parfois déconnectés des problématiques locales, l’acupuncture urbaine entend revitaliser des quartiers précis – et par extension influencer la ville entière – grâce à des projets low-tech participatifs à échelle humaine.

Apparentée à la microarchitecture et l’urbanisme tactique, l’acupuncture urbaine demande peu de ressources, est adaptable et mobilise habilement les acteurs d’un projet.

Elle peut être un excellent levier à la vie de quartier, à la convivialité, à la résilience des communautés, et constituer des « laboratoires d’expérimentations sociales » précieux.

Source : Pierre Lacroix, Paysages résilients, 2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.